Pendahuluan

Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka kemiskinan Indonesia sebesar 8,57% atau 24,06 juta jiwa per September 2024. Sementara itu, Bank Dunia menyatakan lebih dari 60,3% penduduk, setara 171,8 juta jiwa, hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun yang sama. Kontradiksi ini bukan sekadar perbedaan metodologi, melainkan cerminan realitas ekonomi yang kompleks: sebuah sistem yang hidup, adaptif, namun sarat paradoks.

Perbedaan angka tersebut berakar pada cara menghitung garis kemiskinan. BPS menggunakan standar lokal berbasis kebutuhan dasar (Rp595.242 per kapita per bulan), sementara Bank Dunia mengadopsi paritas daya beli (PPP) sebesar 6,85 dolar AS per kapita per bulan. Jika BPS melihat kemiskinan melalui lensa kebutuhan minimum, Bank Dunia menempatkannya dalam konteks global. Namun, di balik angka-angka ini, yang tersisa adalah pertanyaan: bagaimana Indonesia bisa disebut “makmur” oleh Harvard University (2024) sementara jutaan warganya masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar?

Analisis

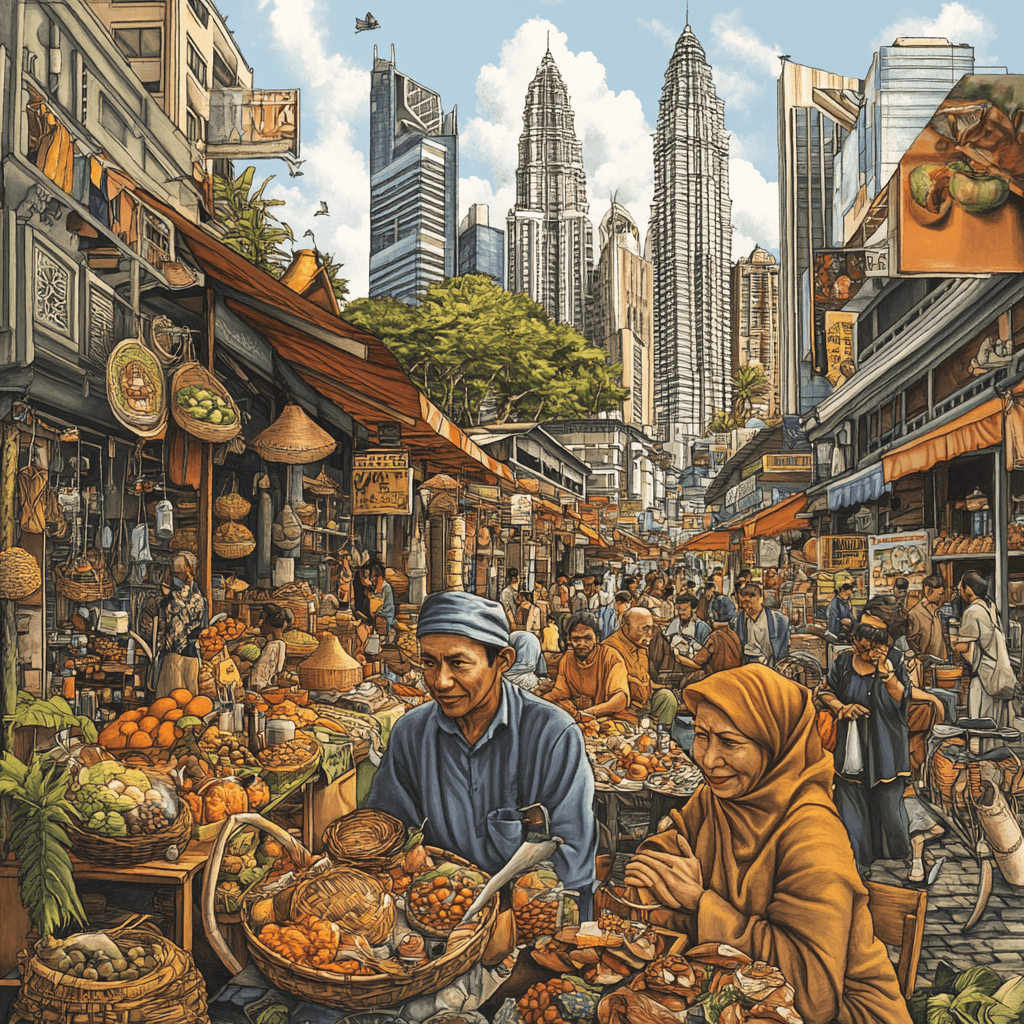

Jawaban atas paradoks ini terletak pada dinamika ekonomi yang multidimensi. Menurut BPS, sebanyak 59,4% tenaga kerja Indonesia (per Februari 2025) berada di sektor informal. Kelompok ini seringkali tidak terlihat dalam kebijakan formal, namun menjadi penyelamat saat krisis ekonomi. Contohnya, selama pandemi, 20,76 juta UMKM bertahan dengan beralih ke digital pada tahun 2022, meningkat hampir dua kali lipat dari 2020. Adaptasi spontan ini menunjukkan ketahanan khas sistem kompleks, di mana aktor-aktor kecil menciptakan solusi tanpa arahan terpusat. Mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga berkontribusi pada geliat ekonomi yang diakui secara global.

Studi Harvard University menobatkan Indonesia sebagai negara dengan masyarakat “paling makmur” bukan karena pendapatan tinggi, melainkan karena kemampuan sistem ekonominya menciptakan emergence—kemakmuran yang muncul dari interaksi agen-agen kecil. Kolaborasi UMKM dengan platform e-commerce telah melampaui batas geografis dan waktu. Contoh nyata adalah pedagang Pasar Tanah Abang yang beralih ke sistem dropship dan pengrajin Batik yang memasarkan produknya melalui marketplace. Namun, kemakmuran ini tidak merata. UMKM seringkali terjepit antara inovasi dan persaingan tidak sehat dengan perusahaan besar. Algoritma platform e-commerce yang dikuasai oleh pemain global seringkali meminggirkan produk lokal.

Digitalisasi menjadi pisau bermata dua. Indonesia memiliki 221 juta pengguna internet (APJII, 2022) sehingga menjadi pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Platform seperti Gojek dan Tokopedia tidak hanya menghubungkan produsen dan konsumen, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi baru. Namun, pertumbuhan pesat ini berisiko memperlebar ketimpangan jika keuntungan hanya dinikmati segelintir korporasi. Hanya 15% UMKM yang mampu bersaing secara mandiri di platform digital, sebagian besar bergantung pada promosi berbayar yang memberatkan.

Data Pendukung

- BPS: 8,57% atau 24,06 juta jiwa mengalami kemiskinan per September 2024.

- Bank Dunia: Lebih dari 60,3% atau 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan pada 2024.

- Pekerja sektor informal: 59,4% dari total tenaga kerja Indonesia (Februari 2025).

- UMKM yang beralih digital pada 2022: 20,76 juta, meningkat hampir dua kali lipat dari 2020.

- Pengguna Internet di Indonesia: 221 juta (APJII, 2022).

- Persaingan UMKM di platform digital: hanya 15% yang mampu bersaing mandiri.

- Harvard University (2024): Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan masyarakat “paling makmur” berdasarkan emergence ekonomi.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kontradiksi data kemiskinan dan kemakmuran menggambarkan bahwa ekonomi Indonesia merupakan sistem kompleks yang terus beradaptasi dan berkembang. Dalam menghadapi paradoks ini, kebijakan harus berfokus pada inklusivitas dan adaptasi lokal.

- Integrasi Data Real-Time: Memanfaatkan data transaksi e-commerce untuk perencanaan kebijakan yang lebih responsif dan akurat, sehingga dinamika konsumsi dapat dipantau secara terus-menerus.

- Desentralisasi Inovasi: Membangun infrastruktur digital secara merata dan meningkatkan literasi digital UMKM melalui pelatihan praktis untuk memperkuat daya saing mandiri tanpa ketergantungan pada algoritma platform besar.

- Regulasi Pro-Ekosistem Usaha Sehat: KPPU perlu mengawasi praktik anti-persaingan seperti predatory pricing yang dapat merugikan UMKM. Penetapan kuota tampilan produk UMKM di platform e-commerce dapat membantu menciptakan kondisi yang adil.

Dengan memahami dan memanfaatkan kompleksitas ekonomi, Indonesia memiliki peluang menulis ulang narasi kemiskinan menjadi kemakmuran yang inklusif dan berkelanjutan. Seperti dikatakan oleh W. Brian Arthur, pakar complexity economics, masa depan ekonomi adalah ruang kemungkinan yang terus berkembang, bukan titik tetap yang dapat diprediksi.

Ukay Karyadi, Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik, Mantan Ketua KPPU